基板の銅パターンが黒ずんでいるような時には、スチールウールや、

ナイロンタワシのような物で表面を軽く磨いてからハンダ付けした方

がトラブルなくハンダ付けできます。

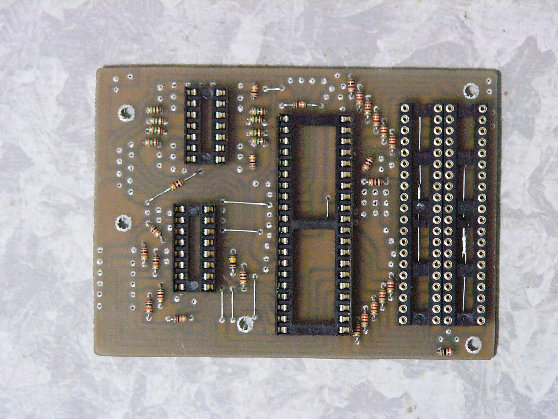

最初は背の低い部品からハンダ付けしていきます。

ジャンパー線という部品から付けていきますが、ジャンパー線はキット

に入っていません。抵抗に付いているリード線を切り取って使います。

抵抗には十分な長さのリード線が付いていますが、くれぐれも切り過

ぎには注意して下さい。切り過ぎるとあとで抵抗が付けにくくなります。

ジャンパーが長い部分がありますが、リード線を数本繋げて使って下

さい。

ジャンパー線は全部で10本になります。

ソケットの下にジャンパー線が4本付きまます。間違って先にソケット

を付けないように注意して下さい。

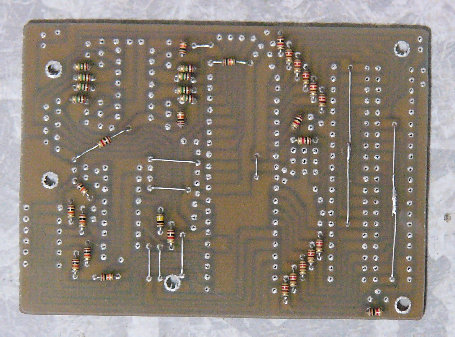

ジャンパー線が付いたら、次に抵抗をハンダ

付けします。

写真が良くないので抵抗の色(抵抗値識別

用)がはっきりしませんが、色だけの判断では

なく、抵抗値を測りながら取り付けたほうが

間違いありません。

その他の部品は特に取り付け順番はありま

せんが、ジャンパー線の上に他の部品が付く

場合には、部品の裏にジャンパー線の逃げ

(カッターで削るなど)加工が必要な場合が

あります。

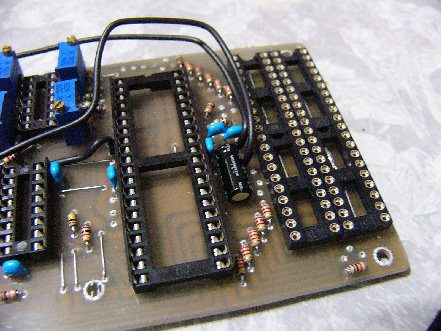

電解コンデンサーには極性がありますので注

意して下さい。他のコンデンサーに極性はありません。

プラスチックパーツに熱を加えすぎると、パーツ

自体が変形したり、端子が取れたりしますの

で、熱の加え過ぎに注意して下さい。

ICソケット類は、ICを取り付けておいてハンダ

付けするとプラスチックが溶けにくくなりますが、

IC自体に熱が加わりますので、これにも注意

が必要です。

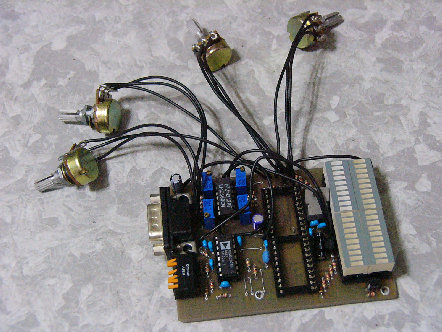

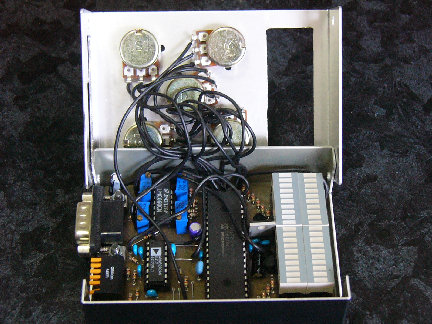

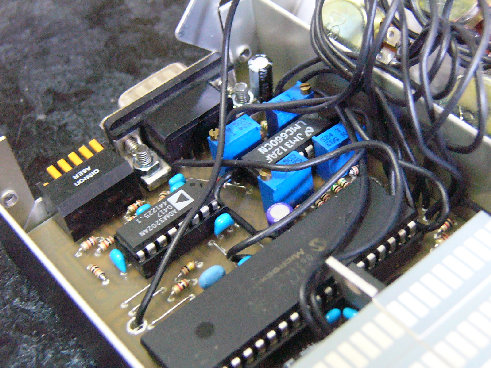

オペアンプの周りに付ける多回転ボリューム

(青い部品)は、部品自体に極性はありませ

んが、使い勝手を考慮して向きを決めてあり

ます。(調整ネジの向きに注意)

写真を参考にして取り付けして下さい。

配線を基板の穴に入れる時、基板のバリが

邪魔になる場合には、カッターなどでバリを取

って下さい。配線は先をネジったり、薄くハン

ダと付けると入れやすくなります。

ケースに穴をあけるような加工をする場合、一気に目標まで開けずに少し小さく開けておき、

様子を見ながら穴を広げるようにすると削り過ぎる失敗が少なくなります。(コネクタ用穴など)

ケースを加工した時に出る切りカスが回路に付くとショートする場合がありますので、加工後の

清掃を必ず行って下さい。

ケースの蓋を取り付ける時に、配線の噛み込みや、部品端子のショートに十分気を付けて下

さい。

ケース底に基板取り付け用の穴を開ける時、基板がケースの中央になるようにします。

基板がケースに当たらないように注意して下さい。ショートする場合があります。

基板の大きさが、ケースに対しギリギリですので、位置決めは慎重に行って下さい。

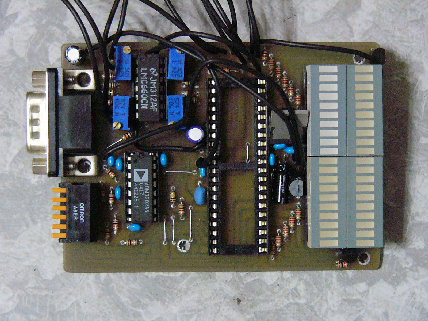

右上の写真の右上に位置するトランジスタは低く(7mm以下)取り付けます。

(蓋用ネジに当たるので)

その他に使用する物

| ハンダ (0.8mmがお勧め) |

| ハンダ吸い取り器(ハンダ付け失敗の時に使います) |

| ハンダごて(先端が細い物が使いやすい) |

| ドライバー |

| ニッパ |

| ラジオペンチ(ロングノーズブライヤー) |

| カッター、彫刻刀など |

| 電工ペンチ |

| デジタルテスター(ハンダ付け確認用と調整に必要) |

| ピンセット(あると便利) |

| ヤスリ |

| RS232Cストレートケーブル(パソコンとの通信用で、延長する時) |

| USBシリアル変換アダプター(USBで使う場合) |

| ドリル |

| 接着剤 |

| ACアダプター 6ボルト〜12ボルト(調整で使います) |

| パソコン(エアフロレスキット内部のロム編集に使います) |

使用部品や個数は変更になる場合がありますので参考として

掲げています。

このページで紹介している写真は開発中の物で、キットとは多少違う

個所があります。

写真は参考として見て、実際の製作は前ページにある『基板パターン

図、部品配置図』を基準にして下さい。

キットとの違いは、スロットル加速用ボリュームの配線の取り出し方と、

オペアンプ近辺に取り付ける0.01μFのセラミックコンデンサーの取り付

けです。

ケースの蓋取り付け用のネジが、トランジスタ(最外側)に当たる恐れが

あるので、トランジスタはできるだけ低く(7mm以下)取り付けて下さい。

ハンダを付けすぎたり、部品の取り付け位置を間違えたりした時には、

ハンダ吸い取り器や、ハンダ除去ワイヤー等でハンダを取り除きます。

エアフロレスキットと車両を繋ぐ配線は、キットに含まれておりません。

(配線別売)

車両との接続にはシールド線をお勧めしております。

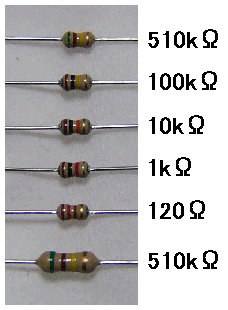

下写真はキットで使う抵抗です、小さい抵抗で

すから、色だけで判断せず、テスターで抵抗値を

確認してからハンダ付けして下さい。

配線を基板に入れる時に、基板の穴に入れにくい場合があります。

その時は、配線の被覆を剥いたら銅線を軽くねじり、薄くハンダを染み込ませるようにしてハ

ンダを銅線に付けます。ハンダが多いと銅線部分が太くなり基板の穴に入らなくなりますので

注意して下さい。薄くハンダを染み込ませたら、先端部分を2ミリ程度カットすると基板の穴

に入りやすくなります、先端部分は多少太めになりますから太い部分をカットします。

配線が基板の穴に入ったら、普通にハンダ付けして下さい。

配線が込み入っている場所は、ハンダ付けする順番を考えないと後で難しくなる場合があり

ます。

ボリューム用の配線は10cm位が良いでしょう。長すぎるとケースの蓋が閉まりにくくなりますし、

短いと組み立てが難しくなります。

エアフロレスキット使用部品一覧

| 部品名 |

個数 |

| ボリューム |

5 |

| ボリューム用つまみ |

5 |

| Dサブ9ピンL型オス |

1 |

| オペアンプLMC660CN |

1 |

| 多回転ボリューム50kΩ |

4 |

| 10連LED |

4 |

| 20ピンICソケット(丸ピン) |

8 |

| プログラム済みPIC877マイコン |

1 |

| ICソケット14ピン |

1 |

| ICソケット16ピン |

1 |

| ICソケット40ピン |

1 |

| 抵抗510kΩ |

8 |

| 抵抗100kΩ |

1 |

| 抵抗10kΩ |

9 |

| 抵抗1kΩ |

6 |

| 抵抗120Ω |

10 |

| 抵抗510kΩ(予備) |

1 |

| RS232C用IC

ADM3202AN |

1 |

| 20MHzセラクロック |

1 |

| エアフロレス用完成基板 |

1 |

| セラミックコンデンサー0.1μF |

10 |

| セラミックコンデンサー0.01μF |

3 |

| 6極ディップスイッチ |

1 |

| 電解コンデンサー25V47μF105℃ |

1 |

| 電解コンデンサー16V33μF105℃ |

1 |

| 電解コンデンサー10V10μF105℃ |

1 |

|

5V 3端子レギュレーター低損失タイプ

|

1 |

| ケース 100×70×30 |

1 |

| Dサブ9ピンコネクター(メス) |

3 |

|

Dサブ9ピンコネクター用カバー

|

3 |

| トランジスタ2SC1815 |

4 |

| 配線

3.0m |

1 |

| ネジ 3mm×15mm |

4 |

| スペーサー 4mm |

4 |

| みの虫クリップ(調整時に使用) |

2 |

ボリューム用つまみの取り付け位置は、ボリュームのシャフトを左右に回してセンター位置を

出した時に、つまみのしるし(白い線)が真上にくるように取り付けて下さい。

多少のズレは大丈夫です。

エアフロレスキットをパソコンに繋ぐ時に使用するケーブルは、パソコン側コネクタもエアフロレス

側コネクタも同一形状です。間違って接続しないように、パソコン側には『PC』、エアフロレス

側には『AFL』等と記載して下さい。

AFL側から出る配線には、何の配線か解るよう目印を付けて下さい。調整の時に使います。